Wenn das Regelbuch der Weltpolitik jemals eine Heilige Schrift war, dann hat es inzwischen Risse, und die Mächtigen schreiben ihre eigenen Gesetze in die brüchigen Seiten. Der Konflikt zwischen alten und neuen Machtzentren hat längst nicht mehr nur einen regionalen, sondern zunehmend auch globalen Charakter. Die Regeln der internationalen Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam etabliert wurden, stehen auf der Kippe. Der multinationale Konsens, der auf einer regelbasierten Weltordnung basierte, wird zunehmend durch eine machtbasierte Politik ersetzt. Was vor Jahrzehnten noch als unantastbare Prinzipien des internationalen Rechts und der Diplomatie galt, wird nun durch das Erstreben nach geopolitischer Dominanz herausgefordert.

Die Rückkehr der Großmachtpolitik: Ein neues Zeitalter der Machtverschiebungen

Die Zeichen der Zeit sind unmissverständlich: In einer Welt, die zunehmend von Großmächten geprägt wird, verschwimmen die Linien zwischen Kooperation und Konfrontation. Die westlichen Staaten, insbesondere die USA und Europa, sehen sich einem zunehmend aggressiven China und einem revisionistischen Russland gegenüber. Diese Staaten verfolgen eine klare Agenda: die Erneuerung ihrer globalen Einflussbereiche und die Herausforderung der bestehenden westlich dominierten Ordnung. Diese Entwicklung stellt nicht nur eine Bedrohung für die Stabilität in den betroffenen Regionen dar, sondern verändert auch die internationale Machtbalance.

Der Aufstieg Chinas als wirtschaftliche Supermacht und seine zunehmend assertive Außenpolitik sind keine rein wirtschaftlichen Phänomene. Sie spiegeln vielmehr den Wunsch wider, die internationale Architektur nach eigenen Vorstellungen neu zu gestalten. Die „neue Seidenstraße“ ist dabei mehr als nur ein Infrastrukturprojekt – sie ist das Symbol einer neuen geopolitischen Strategie, die auf wirtschaftlicher Expansion und politischer Einflussnahme setzt. China erhebt den Anspruch, nicht nur in Asien, sondern auch global eine führende Rolle zu spielen und die westliche Dominanz herauszufordern.

Russland wiederum verfolgt eine ähnliche Agenda, allerdings mit anderen Mitteln. Der Angriff auf die Ukraine 2022 markiert einen drastischen Wendepunkt in der geopolitischen Landschaft. Hier geht es nicht nur um den Erhalt von Einfluss in einer ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre, sondern auch um die grundsätzliche Frage, ob das internationale System der Nachkriegsordnung überhaupt noch Bestand haben kann. In Russland wird zunehmend der Blick auf eine Welt gerichtet, in der die USA und die NATO nicht mehr die alleinige Führung haben.

Die westlichen Staaten, insbesondere die USA, reagieren auf diese Entwicklungen mit einer Mischung aus wirtschaftlichen Sanktionen, diplomatischem Druck und militärischer Präsenz. Doch trotz aller Bemühungen um die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung, scheint die Weltordnung der Nachkriegszeit an ihre Grenzen zu stoßen. Die Frage, wie lange noch die Prinzipien des internationalen Rechts in einer Welt der Machtpolitik Bestand haben können, stellt sich immer drängender.

Der Wandel von der regelbasierten zur machtbasierten Weltordnung

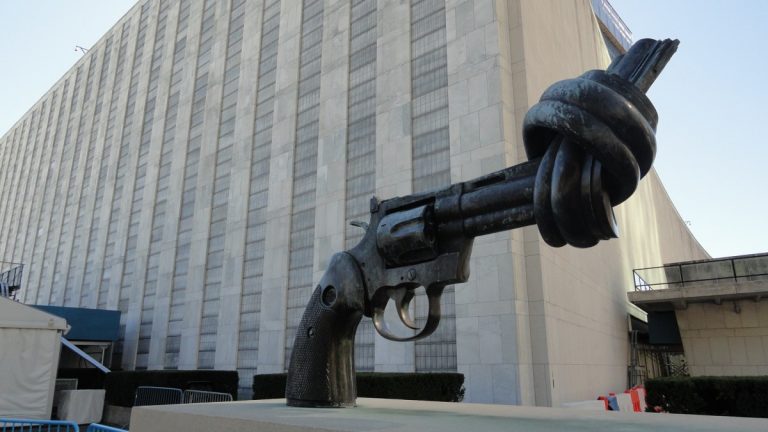

Ein zentraler Aspekt dieser geopolitischen Umwälzungen ist der schleichende, aber unumkehrbare Übergang von einer regelbasierten zu einer machtbasierenden Weltordnung. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion schien die Welt für einen kurzen Moment an einem Wendepunkt angelangt zu sein: Die westliche, liberal-demokratische Ordnung hatte sich durchgesetzt, und internationale Abkommen sowie das Völkerrecht bildeten die Grundlage für die internationalen Beziehungen. Institutionen wie die Vereinten Nationen (UN), die Welthandelsorganisation (WTO) und der Internationale Gerichtshof (IGH) standen symbolisch für diese regelbasierte Ordnung.

Doch heute ist diese Ordnung zunehmend bedroht. Die Prinzipien des Völkerrechts, die jahrzehntelang als Grundlage für die internationale Zusammenarbeit und den Frieden galten, werden immer wieder in Frage gestellt. Die UN, deren Aufgabe es eigentlich war, den Frieden zu wahren und Konflikte zu lösen, hat ihre Legitimation und Wirksamkeit in vielen Fällen verloren. Die zunehmende Blockbildung innerhalb des Sicherheitsrates, in dem die Vetomächte USA, Russland und China gegenläufige Interessen vertreten, hat die Entscheidungsfähigkeit der UN stark eingeschränkt.

Die Unfähigkeit der UN, in vielen Krisenregionen wirksam einzugreifen, hat den Eindruck verstärkt, dass die Weltgemeinschaft zunehmend von den Interessen der Großmächte bestimmt wird. Die Vereinten Nationen wirken wie eine Institution, die zwar immer noch einen bedeutenden symbolischen Wert hat, aber in der praktischen Politik zunehmend irrelevant wird. Im Sicherheitsrat, wo Entscheidungen oft durch das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder blockiert werden, ist die Blockadehaltung vorherrschend.

Auch die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF), einst Symbol für eine regelbasierte Wirtschaftspolitik, sind heute Gegenstand scharfer Kritik. Die „Washington Consensus“-Politik, die stark auf Marktliberalisierung setzte, hat in vielen Entwicklungsländern tiefe Spuren hinterlassen und ist mittlerweile ins Visier von Staaten geraten, die alternative Entwicklungsmodelle suchen. Länder wie China und Russland bieten nun eigene, alternative Finanzierungsmodelle an, die sich von den westlich dominierten Institutionen abheben. Die Frage, ob die Zukunft der internationalen Wirtschaftsordnung weiterhin auf diesen Institutionen fußen kann oder ob sich ein neues, multipolares System herausbilden wird, ist derzeit offen.

Völkerrecht und seine Grenzen in einer Welt der Machtpolitik

Das Völkerrecht ist in diesem Kontext von zentraler Bedeutung. Es bildet die Grundlage für die rechtlichen Beziehungen zwischen Staaten und zielt darauf ab, den internationalen Frieden und die Zusammenarbeit zu fördern. Doch in einer Welt, die zunehmend von Machtpolitik bestimmt wird, erscheint das Völkerrecht oft als kraftlos und ineffektiv. Die Anwendung des internationalen Rechts erfolgt nicht mehr ausschließlich nach objektiven Maßstäben, sondern ist häufig das Ergebnis geopolitischer Interessen.

Nehmen wir als Beispiel die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014. Diese Handlung verstieß klar gegen das Völkerrecht und wurde weltweit verurteilt. Doch trotz der breiten internationalen Ablehnung blieb die russische Kontrolle über die Krim weitgehend unangefochten. Auch die westlichen Sanktionen konnten die russische Politik nicht entscheidend ändern. In dieser Situation zeigt sich die Schwäche des Völkerrechts, das im Grunde nur dann effektiv ist, wenn eine starke internationale Gemeinschaft bereit ist, gegen Verstöße vorzugehen. In einer Welt, in der Großmächte wie Russland, China oder die USA ihre eigenen Interessen über internationale Prinzipien stellen, wird das Völkerrecht zu einem Instrument, das zunehmend nur in den seltensten Fällen durchgesetzt wird.

Die westliche Welt hat in vielen Bereichen des internationalen Rechts die Bedeutung des Prinzips der „Rule of Law“ hervorgehoben, doch dieses Prinzip wird zunehmend durch die Realität der geopolitischen Auseinandersetzungen relativiert. Was in der Theorie als universelles Recht gilt, wird in der Praxis oft von den Interessen der stärksten Nationen überlagert.

Die Vereinten Nationen: Ein Spiegelbild der Machtverhältnisse

Die UN stehen heute als Symbol für eine Weltordnung, die sich längst nicht mehr an den ursprünglichen Prinzipien orientiert. Ihre Struktur, insbesondere der Sicherheitsrat, ist Ausdruck der Machtverhältnisse des 20. Jahrhunderts und spiegelt die globalen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg wider. Doch diese Machtverhältnisse haben sich verändert. Die USA, die ehemalige Sowjetunion und das Vereinigte Königreich sind nicht mehr die einzigen relevanten Akteure. China und Indien haben sich als aufstrebende Großmächte etabliert, die in der internationalen Diplomatie immer mehr Gewicht bekommen.

Der Sicherheitsrat, dessen fünf ständige Mitglieder das Recht haben, jedes Resolutionsvorhaben zu blockieren, ist ein Hindernis für die notwendige Reform der UN. Die Interessen der Vetomächte dominieren weiterhin die internationale Politik. Die Frage, ob die UN in ihrer jetzigen Form zukunftsfähig ist, bleibt ungelöst. In einer multipolaren Welt wird zunehmend die Notwendigkeit erkannt, diese Institutionen an die geänderten geopolitischen Realitäten anzupassen.

Ein globaler Umbruch mit ungewissem Ausgang

Die Weltpolitik steht vor einem fundamentalen Umbruch. Der Wechsel von einer regelbasierten zu einer machtbasierten Weltordnung stellt nicht nur die Funktionsfähigkeit der Vereinten Nationen infrage, sondern auch die gesamte Struktur des internationalen Systems. Die Vereinten Nationen, das Völkerrecht und die internationalen Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, haben nicht mehr die gleiche Relevanz wie noch vor einigen Jahrzehnten. Die geopolitische Landschaft ist von einer unübersichtlichen Vielzahl an Interessen und Machtkämpfen geprägt, und es scheint, als ob wir in eine Ära eintreten, in der militärische und wirtschaftliche Macht wieder eine zentrale Rolle spielen. In dieser neuen Ära des internationalen Konflikts müssen wir uns fragen, wie die Weltgemeinschaft auf die zunehmende Rivalität zwischen den Großmächten reagieren wird – und ob die Prinzipien des Völkerrechts noch eine Zukunft haben.